- 品牌

- 不銹鋼粉末,鋁合金粉末,鈦合金粉末,模具鋼粉末,高溫合金粉末

- 類型

- 鈦合金粉

- 形狀

- 顆粒狀

- 制作方法

- 霧化法

- 產地

- 寧波

- 粒度

- 0-150

金屬粉末的循環利用是降低3D打印成本的關鍵。西門子能源開發的粉末回收站,通過篩分(振動篩目數200-400目)、等離子球化(修復衛星球)與脫氧處理(氫還原),使316L不銹鋼粉末復用率達80%,成本節約35%。但多次回收會導致粒徑分布偏移——例如,Ti-6Al-4V粉末經5次循環后,15-53μm比例從85%降至70%,需補充30%新粉。歐盟“AMPLIFII”項目驗證,閉環系統可減少40%的粉末廢棄,但氬氣消耗量增加20%,需結合膜分離技術實現惰性氣體回收。鋁合金與鈦合金的復合打印技術正在實驗階段。海南鈦合金工藝品鈦合金粉末咨詢

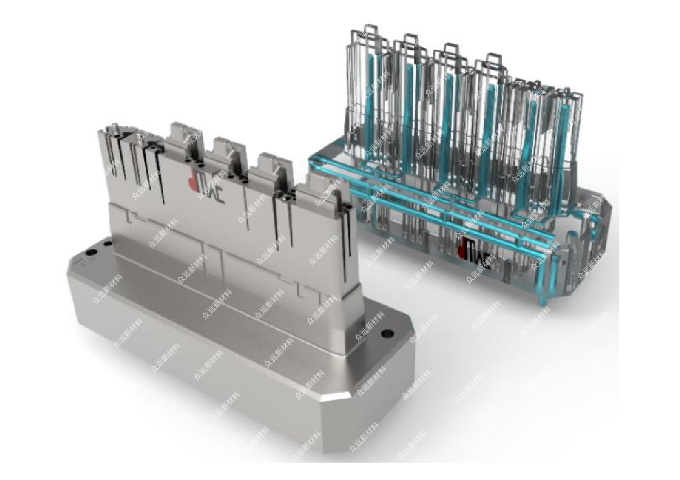

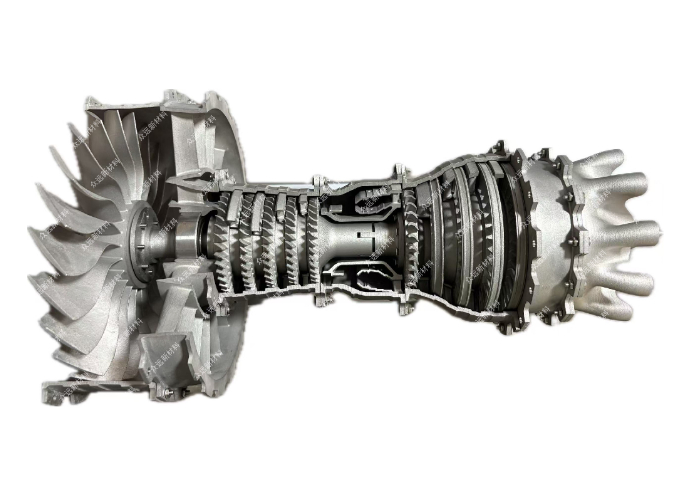

數字孿生技術正貫穿金屬打印全鏈條。達索系統的3DEXPERIENCE平臺構建了從粉末流動到零件服役的完整虛擬模型:① 粉末級離散元模擬(DEM)優化鋪粉均勻性(誤差<5%);② 熔池流體動力學(CFD)預測氣孔率(精度±0.1%);③ 微觀組織相場模擬指導熱處理工藝。空客通過該平臺將A350支架的試錯次數從50次降至3次,開發周期縮短70%。未來,結合量子計算可將多物理場仿真速度提升1000倍,實時指導打印參數調整,實現“首先即正確”的零缺陷制造。四川鈦合金鈦合金粉末咨詢氣霧化法是生產高球形度金屬粉末的主流工藝。

微型無人機(<250g)需要極大輕量化與結構功能一體化。美國AeroVironment公司采用鋁鈧合金(Al-Mg-Sc)粉末打印的機翼骨架,壁厚0.2mm,內部集成氣動傳感器通道與射頻天線,整體減重60%。動力系統方面,3D打印的鈦合金無刷電機殼體(含散熱鰭片)使功率密度達5kW/kg,配合空心轉子軸設計(壁厚0.5mm),續航時間延長至120分鐘。但微型化帶來粉末清理難題——以色列Nano Dimension開發真空振動篩分系統,可消除99.99%的未熔顆粒(粒徑>5μm),確保電機軸承無卡滯風險。

模仿自然界生物結構的金屬打印設計正突破材料極限。哈佛大學受海螺殼啟發,打印出鈦合金多級螺旋結構,裂紋擴展阻力比均質材料高50倍,用于抗沖擊無人機起落架。另一案例是蜂窩-泡沫復合結構——空客A320的3D打印艙門鉸鏈,通過仿生蜂窩設計實現比強度180MPa·cm3/g,較傳統鍛件減重35%。此類結構依賴超細粉末(粒徑10-25μm)和高精度激光聚焦(光斑直徑<30μm),目前能實現厘米級零件打印。英國Renishaw公司開發的五激光同步掃描系統,將大型仿生結構(如風力渦輪機主軸承)的打印速度提升4倍,成本降低至$220/kg。

國際熱核聚變實驗堆(ITER)的鎢質第“一”壁需承受14MeV中子輻照與10MW/m2熱流。傳統鎢塊無法加工冷卻流道,而3D打印的鎢-銅梯度材料(W-10Cu至W-30Cu過渡層)通過EBM技術實現,熱疲勞壽命達5000次循環(較均質鎢提升5倍)。關鍵技術包括:① 中子輻照模擬驗證(在JET托卡馬克中測試);② 界面擴散阻擋層(0.1μm TaC涂層)抑制銅滲透;③ 氦冷卻通道拓撲優化(壓降降低30%)。但鎢粉的高成本($500/kg)與打印缺陷(孔隙率需<0.1%)仍是量產瓶頸,需開發粉末等離子球化再生技術。

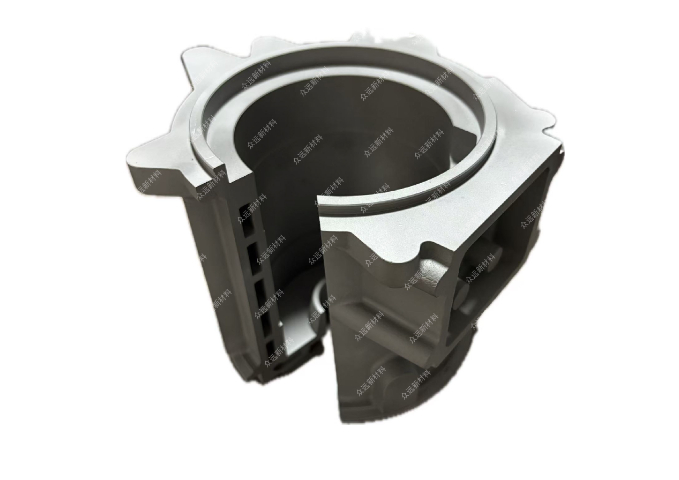

通過激光粉末床熔融(LPBF)技術,鈦合金可實現復雜內部流道結構的一體化打印,用于高效散熱器件制造。海南鈦合金工藝品鈦合金粉末咨詢

盡管3D打印減少材料浪費(利用率可達95% vs 傳統加工的40%),但其能耗與粉末制備的環保問題引發關注。一項生命周期分析(LCA)表明,打印1kg鈦合金零件的碳排放為12-15kg CO?,其中60%來自霧化制粉過程。瑞典Sandvik公司開發的氫化脫氫(HDH)鈦粉工藝,能耗比傳統氣霧化降低35%,但粉末球形度70-80%。此外,金屬粉末的回收率不足50%,廢棄粉末需通過酸洗或電解再生,可能產生重金屬污染。未來,綠氫能源驅動的霧化設備與閉環粉末回收系統或成行業減碳關鍵路徑。

- 吉林金屬材料鈦合金粉末品牌 2025-07-15

- 廣東金屬材料鈦合金粉末咨詢 2025-07-15

- 湖北金屬粉末鈦合金粉末咨詢 2025-07-15

- 鈦合金工藝品鈦合金粉末合作 2025-07-15

- 貴州鈦合金物品鈦合金粉末哪里買 2025-07-14

- 中國臺灣鈦合金鈦合金粉末哪里買 2025-07-14

- 黑龍江金屬鈦合金粉末價格 2025-07-14

- 中國香港金屬鈦合金粉末廠家 2025-07-14

- 中國臺灣金屬鈦合金粉末廠家 2025-07-14

- 陜西金屬材料鈦合金粉末哪里買 2025-07-14

- 河南鈦合金工藝品鈦合金粉末廠家 2025-07-14

- 廣東3D打印金屬鈦合金粉末廠家 2025-07-14